Новости

Подробно

16.10.2025, 17:33

15.10.2025, 20:24

«Если бы они были нашими современниками, однозначно попали бы в список Forbes. Они с царем напрямую общались»

03.04.2025, 22:51

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия обновил список исторических памятников Тукаевского района. На получение статуса ОКН, а в последующем (при удачном раскладе) и на финансовую помощь, в районе претендуют сразу несколько объектов, в большей части – религиозного характера. Мечети и храмы несколько столетий назад строились на средства местных купцов, но многие из них дошли до наших дней не в самом лучшем состоянии.

Chelny-biz.ru собрал истории шести объектов. Как татарские богачи Хальфины открыли под Челнами одно из самых передовых учебных заведений в Уфимской губернии, как Ильдар Галяутдинов восстанавливал храм в Князево, а экс-чиновник исполкома инициировал установку символа Круглого Поля – в материале редакции.

МЕЧЕТИ И МЕДРЕСЕ В ТЛЯНЧЕ-ТАМАК

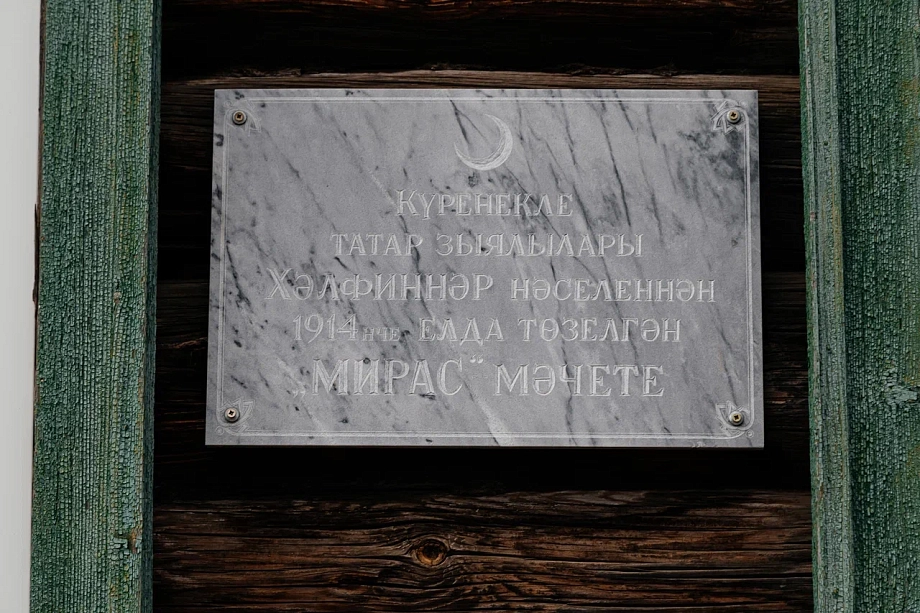

Памятники мусульманской культовой архитектуры XIX и начала XX веков представлены двумя мечетями и двумя медресе в селе Тлянче-Тамак. Объекты возводились на средства татарских богачей Хальфиных, у которых в деревне находились основные усадьбы. Первый мусульманский храм был возведен во второй половине XIX века на средства купца Зарифа Хальфина. «Белая мечеть» была построена из кирпича в стиле барокко и составляла единый комплекс со зданиями медресе. В начале XX века медресе были одним из самых передовых учебных заведений в Уфимской губернии. Выпускники этого религиозного образовательного учреждения работали в качестве муллы в близлежащих селах.

В 1878 году Зариф Хальфин построил «Деревянную мечеть» для второго прихода. Когда она обветшала, в 1914 году на средства товарищества «Братья Хальфины» была построена новая мечеть. В 1904-1910 годах были основаны школы с 12-летним обучением, предназначенные для мальчиков и девочек.

– Эти религиозные объекты в нашей деревне построены купцами первой гильдии Хальфинами. У них был такой капитал. Если бы они были нашими современниками, то однозначно попали бы в список Forbes, – рассказывает хазрат мечети Нияз Мингалеев. – Они в то время с царем напрямую общались. Было много торговых домов по всей стране. Это были богатые купцы, которые строили медресе, мечети. Медресе были рассчитаны на 300 учащихся. Наши бабаи, кто еще учился здесь, рассказывали, что лучшим ученикам по завершению учебы дарили Коран и читек (татарская национальная кожаная обувь XIX века – ред.) – это был очень большой и дорогой подарок.

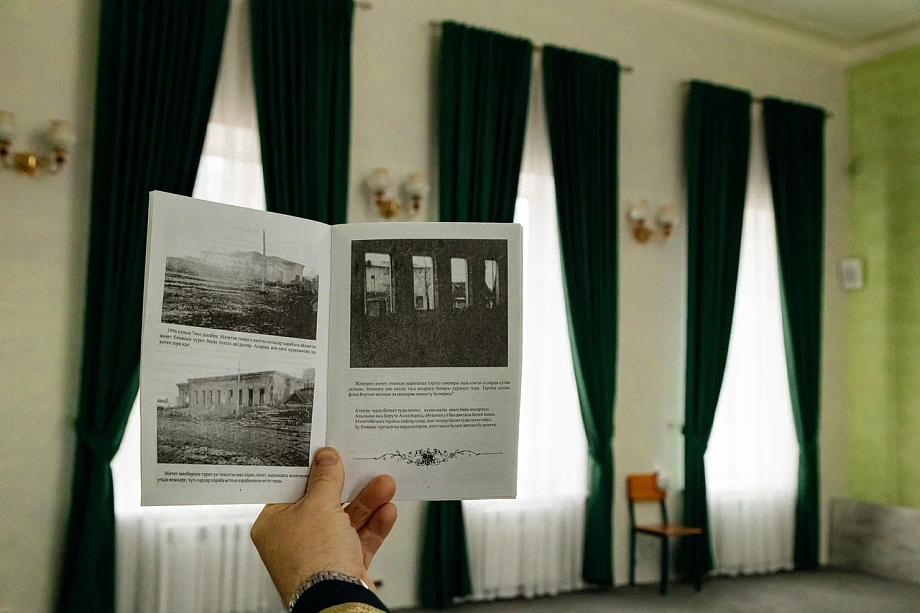

После Октябрьской революции усадьбы местных богачей были сожжены, имущество разграблено, а мечети подверглись варварству. В 1930 году в деревянном объекте снесли минарет, а в здании религиозного объекта открылся клуб.

– Если присмотреться, то сейчас заметно, что полы в мечети сделаны с небольшим уклоном под зрительный зал. В мечете появились гримерные, построены дополнительные пристрои, – рассказал хазрат.

В каменной мечети в советские годы была школа, как и в соседней медресе. Хазрат отмечает, что до сих пор есть люди, которые здесь обучались. До 70-х годов каменная мечеть выполняла функцию спортивно-образовательного учреждения. Передняя комната была переделана в актовый зал, центральная часть – в спортзал. Спустя годы здание полностью растаскали: печь разобрали, растолкали напольные доски и балки. А спустя время мечеть использовалась как сарай.

В конце 90-х мечеть восстановили силами меценатов: была восстановлена кровля, окна, двери. Основным спонсором выступал руководитель департамента дорожного строительства Республики Татарстан Рустам Закиров, который родом из этой деревни. Владельцы ЗАО «Иншаат» Азат и Фанис Закиевы снабдили мечеть мебелью. В нулевых на торжественное открытие объекта приехал Талгат Таджуддин.

– Эти религиозные здания – объекты культурного наследия Татарстана местного значения. Они уже числятся в реестре. В Казани многие мечети уже восстановлены, видимо, до нас очередь еще не дошла, – говорит хазрат. – Надеемся, что придет время. Это мирас, наша память. Сколько человек здесь обучалось, поклонялось. Это важно не столько для Тлянче-Тамак, сколько для татарского народа в целом.

ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ В КРУГЛОМ ПОЛЕ

Уже пятый год прихожане восстанавливают храм Богоявления Господня, расположенный в садовом обществе «Ивушка» Круглого Поля. Двухпрестольный каменный храм в стиле ампир был построен в период 1825 по 1829 годы. Главный придел был освящен в честь Богоявления Господня, а малый – в честь иконы Казанской Божией Матери. В 1840-х года храм пришлось перестраивать из-за недобросовестности построивших его подрядчиков Новиковых. С 1909 года настоятелем прихода был протоиерей Алексей Атаманов. В 1930 он был арестован, приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Он скончался в ссылке в 1938 году. В мае 1989 года Атаманов был реабилитирован государством как жертва политических репрессий.

В 1932 году храм закрыли местные власти после ареста последнего священника Павла Сизова. Использовали церковь в качестве зернохранилища. Местные рассказали Chelny-biz.ru, что внутри церкви вандалы разрисовали стены, в алтаре зияла огромная дыра, купол в трапезной части рухнул, а на большой высоте неизвестные соорудили качели из цепей и веревок.

– Храм всегда был достопримечательностью как СНТ, так и самой деревни Круглое Поле, – рассказывает председатель «Ивушки» Леонид Чунтомов. – Физическое воздействие тоже было. Были люди, которые подняли руку на эту святыню – ее разбирали по кирпичам, рамы железные все растащили.

Чунтомов добавил, что инициативу в восстановлении проявил настоятель церкви протоирей Виталий Стахеев, его супруга родом из этой деревни. В ходе реставрации в храме были обнаружены росписи в купольной части, а также «родные» металлические двери. Сегодня на объекте идут восстановительные работы, однако, как отмечает председатель СНТ, предстоит еще многое сделать. Иконы для храма писал Евгений Прохоров, известный по истории с сухогрузом «Аякс».

ПАРОВОЗ В КРУГЛОМ ПОЛЕ

На въезде в поселок Круглое Поле стоит на вечном приколе паровоз ЭМ 739-24, изготовленный в 1942 году. Локомотив был установлен в 1992 году по инициативе Дени Абрамашвили, бывшего главы управления транспорта Набережных Челнов, как символ поселка железнодорожников. Паровоз тащили день через голое поле несколькими тракторами.

– Я всегда считал и по сей день считаю, что Круглое Поле – поселок железнодорожников. Нужен был какой-то символ, который бы показывал значимость местности, – вспоминает Дени Абрамашвили. – На станции стояли несколько паровозов. Тогда я дал команду начальнику локомотивного депо: «Один из паровозов должен стоять на въезде в поселок». Мое задание выполнили с честью. Тащили этот паровоз прямо через поле несколькими тракторами. Это было осенью, когда грунт затвердел. Ни рельс, ничего! Несколько раз рвали трос. Довезли до этого места, установили на рельсы – по сей день стоит. Раньше его называли паровозом Абрамашвили.

Сама станция была построена в 1956 году. Ее проектировали для песчано-гравийных смесей, которые намывались на Каме, с перспективой строительства Нижнекамской ГЭС. Назвали станцию в честь одноименной соседней деревни. Свое бурное развитие станция получила в период стройки «КАМАЗа», а для переработки вагонопотока была построена сортировочная горка. Сегодня Круглое Поле – участковая станция 1-го класса, состоит из двух параллельно расположенных парков: приемоотправочного и сортировочно-отправочного. На территории станции находятся оборотное локомотивное депо, пути текущего отцепочного ремонта, эксплуатационное вагонное депо.

ХРАМ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА В ОСТАНКОВО

Пожалуй, самым старым религиозным объектом района можно считать Спасскую церковь в селе Останково. Однопрестольный каменный храм начал строить еще в 1798 году помещик Иван Останков. В 1841–1845 годах на средства его сына, помещика Николая Ивановича, храм расширили: к нему пристроили трапезную, выстроили колокольню и приделы во имя Михаила Архангела и в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Средних размеров храм после перестройки приобрел формы и декор, характерные для проектов Константина Тона, русского архитектора с немецкими корнями. Он был основоположником и крупнейшим представителем эклектического русско-византийского стиля эпохи царства Николая Первого. По его проекту построен Храм Христа-Спасителя и большой Кремлевский дворец в Москве.

На территории храма есть захоронения – здесь покоятся меценаты и те, кто посвятил себя служению на территории храма. Даже сейчас здесь можно встретить каменные надгробные плиты той эпохи.

Сам храм, который по праву можно было бы считать культурным наследием, закрыт на замок. Некоторые из жителей своими силами пытаются восстановить объект. Они приводят в порядок территорию и заполняют площади религиозными атрибутами: иконами и свечами. Не так давно здесь возвели алтарь и поставили пластиковые окна – помогли меценаты. Также заменены двери, проведено электричество и водоснабжение. За реконструкцию храма в разные годы брались неравнодушные жители, но по разным причинам с этой идеей приходилось прощаться. В последние годы о храме и вовсе забыли. Однако проблемы со временем только усугубляются – крыша в трапезной окончательно разрушилась, а «времянка» продержится недолго.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ В КНЯЗЕВО

В 1900-1902 года в селе Князево строился храм Святителя и Чудотворца Николая. Религиозный объект был построен по уникальному проекту в псевдорусском стиле на средства помещиков Татищевых. Здание возводили из красного кирпича, изготовленного из местных природных ресурсов. Раствор для кладки готовился из цемента и извести с добавлением яичного белка. Храм с величественной колокольней, высота которой составляет около 35 метров, сегодня является объектом культурного наследия.

Фото: Православное Закамье

Внутренняя роспись была выполнена учащимися и преподавателями Елабужского художественного училища. Местные вспоминают о богатом убранстве храма: оклады икон были покрыты сусальным золотом, крест для благословения и купель для крещения из серебра, чаша и ложа для причастия из золота.

В 30-е годы XX века началось разграбление церкви – колокола сбросили, имущество пропало, иконы были расколоты и сожжены в печи. Религиозный объект выполнял функцию склада: в разное время здесь хранили зерно, известь, удобрения.

Фото: Православное Закамье

Первые работы по восстановлению храма начались еще в 1989-1990-х годах. Торжественно открыли его после реставрации в 2022 году. Памятник архитектуры был восстановлен при помощи главы Акибанка Ильдара Галяутдинова. Освятить храм тогда приехал митрополит Казанский. Сам Галяутдинов передал в дар храму Смоленскую икону Богородицы.

– Со Смоленском у меня семейная связь – мой дедушка, освобождая этот город от фашистов, погиб на поле сражения. Я нашел его могилу. Я хочу, чтобы Смоленская икона Божией Матери находилась в этом храме в честь святителя Николая Чудотворца, – тогда рассказал Ильдар Галяутдинов. – Хочу поблагодарить всех, потому что храм восстанавливался общими усилиями и сохранялся поколениями людей. Он не был разрушен, сохранился, а сегодня возродился. Я хочу, чтобы люди, приходя сюда, получали помощь Божию и покой душе. Желаю, чтобы мы, живя на этой земле, несли друг другу в первую очередь добро.

Фото: Православное Закамье

Фото: Православное Закамье

ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В БОЛЬШОЙ ШИЛЬНЕ

Храм Святой Троицы находится в селе Большая Шильна. Двухпрестольная кирпичная церковь с декором в стиле классицизма была построена больше 200 лет назад, в 1823-1825 годах. Как и большинство объектов тех времен строилась она на средства богача – елабужского купца Стахеева.

После революции храм закрыли, купола убрали. Некоторое время здесь размещался хлебный амбар.

Фото: Храм Святой Троицы

– К 1990 году церковь была заброшена. Вскоре храм вернули православной церкви, и она стал оживать: определили священника, начали восстановление, – рассказали в церкве. – Средства давал ДФК «КАМАЗ» и прихожане. Церковь двухпрестольная. Основной престол в честь Святой Троицы, второй дополнительный престол оснащен в честь Михаила Архангела. Сейчас он однопрестольный, во втором нет необходимости, так как прихожан не так много.

В 1993 году церковь передали Казанской епархии. Отремонтировали, построили новую колокольню. Сегодня храм Святой Троицы представляет из себя четверик, перекрытый купольным сводом с люкарнами, с небольшой трапезной и колокольней.

Фото: Храм Святой Троицы

Фото: Храм Святой Троицы

«В сентябре 2014 года установлены новые колокола. Идея заменить их появилась в связи с тем, что старые утратили былой звук из-за трещин, да и главного голоса не хватало, – описывали тогда историю на сайт Татарстанской митрополии. – Немало средств потребовалось и для того, чтобы зазвучал храм. Преобразования в храме стали возможны благодаря поддержке челнинских предпринимателей. Состоит новая звонница из девяти колоколов, а вес самого большого составляет 700 кг. Отлиты новые колокола из специальной бронзы в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Мастера отмечают, что они будут одинаково мелодично звучать и в жару, и в 30-градусный мороз, что для наших краев и не редкость».

Храм работает по субботам и воскресеньям. Священник один – протоирей Рафаил Миронов. На территории церкви сейчас работает воскресная школа, построенная не так давно.

Фото: Храм Святой Троицы

Chelny-biz.ru

Партнерские материалы

Валентина

Деревня

Шумбай